薛冰与他的收藏人生

有人认为收藏是与生俱来的一种癖性,我不知道说得对不对。我小的时候,好像并没有收藏过什么,当然也可能是因为那时没什么可收藏的。收藏的必备条件,是有闲与有钱。归纳这两条的鲁迅先生,现在也成了个有争议的人物,但这话我仍然认定是真理。或许还该加上一条,就是有眼光。不过也不一定,只要有钱,自然能雇到有眼光的人为你效劳。

我小时候,闲是有的,因为上学不费多少心思。但家里的生活很艰难,以至常常闲得无聊。幸亏父亲与单位图书室的工友关系不错,可以让我进去找书看。至于自己藏书,那时从未起过这念头。

第一次有意于收藏,大约是文革之初,搜集传单和小报。这并不是我有先见之明,料到日后的升值潜力,而是为了多获得一些信息。曾经被认为坚不可摧的秩序,忽然间荡然无存;形势瞬息万变,每个人都随时可能被抛出飞驶的“革命列车”;漫天飞舞的传单,也就被当成了救世的福音。

我真正的收藏生涯,是在三十岁后才开始的。工厂生活已经安定,又有了点稿费收入,还没有成家,可谓万事俱备。那时没有明确的收藏意识,只是觉得可以把喜爱的东西买下来,长久欣赏。一是书。最初买书很节制,总是先在图书馆借阅,看得心动才去买一本;慢慢有了心仪的作家,最初是老舍、沈从文、茨威格、海明威,后来是郑振铎、阿英、张元济、郑逸梅、黄裳、姜德明,见了他们的书就不会放过。

二是雨花石。当年夫子庙、雨花台有很多小摊,石头养在碗里或盆里,通常一二角钱一块,形、质、色、纹各有特点;标价上一元的,不是精品就是异品,放在今天肯定要卖到千元以上了。后来摊上的石价暴涨,还约了朋友,多次远征六合,上农民家里搜寻。直到十多年后,难得看到能入眼的石头了,觅石之心才冷下来。

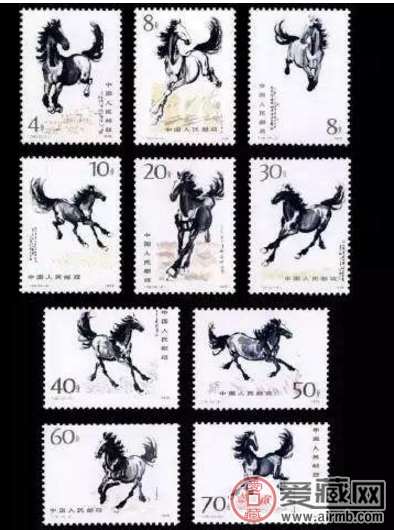

三是邮票。女儿出生那年,一时兴起,决定为她存一份邮票,于是参加集邮协会,每年领一份订购卡,按期排队去购新票,后来又发展到封和片。为此结交了几位邮界的朋友,读了几多集邮史料,写了几篇集邮小说。可是邮票毕竟太年轻,探索很快就见了底。待到女儿能够把玩邮票时,新票已因为发行过滥,大幅贬值,弄得人兴味索然。到二十世纪末,终于放弃了。

在集邮之前,已迷上了古钱。最初是因为旧书市场中就有古钱摊,钱币上的年号,使悠远的历史王朝变得切实而亲近;想象着这些钱币曾经攥在一二千年前的古人手中,酿出多少悲欢,就越发心驰神往。

扬州作家高汉铭是钱币专家,每次见面,都会带一把古钱给我,传授些钱学知识。后来买到了丁福保先生的《历代古钱图说》和《古钱大辞典》,才算是真正踏进了这座文化宝库。因为淘古钱,顺便也搜集些其他的小铜器,比如铜镜,从汉到清,也有一百多面了。这几年,因为古钱难觅,又迷上了外国历史货币。那年去澳大利亚,我只买了一本书,英文版《澳大利亚的硬币和纸币》,虽然我不通英文。

- 上一篇:卢伯雄:人民币豹子号、顺子号没有收藏价值

- 下一篇:周会来:古钱币收藏 物以稀为贵