刘曦林:把“人”当“人”来画

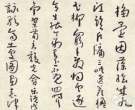

昔石鲁有言:把山当人来画。余研花鸟画,续其旨,又言:把花当人来画。近年参与人物画之研讨,复曰:把人当人来画。君笑余痴:“人乃人,何出此言饶舌?”余曰:“君不知有故意将人画为鬼之者?”君曰:“战国韩非著《外储说》,言画鬼魅最易,清代罗聘尝画《鬼趣图》,又有何怪。”余曰:“韩非所言及罗聘所画乃专画鬼者,与余所言不同。余之所言,指自称人物画家者,故意将人丑化为鬼怪也,或一律光其头而无毫发,或皆张其血盆大口而露齿傻笑,全无人物之美,更无人物之个性气质可言,仅将人面作为符号寓有其难言之意,甚至将中国人丑化为痴呆状以取悦于外国画商,岂不悲哉!”君问:“仅此一类表现?”余又曰:“另有画家重形式、笔墨、样式,全不顾人物个性、气质之深入刻画,他们亦不把人当人来画。”君曰:“重视笔墨、形式之个性化,乃艺术之必要,又有何怪?”余曰:“笔墨、形式之个性化诚然必要,但并非艺术唯一元素。人物画家之图形若不能强化所画人物之个性、气质,反以所画之人物为其艺术个性化服务,此正目前图式化之弊端。故余多次呼吁:一位人物画家,不能仅仅让人记住你的图式,还应该让人记住你塑造的人物形象。君试闭目,让人物画大家如蒋兆和、黄胄、程十发、周思聪等等及当下人物画高手一一如放电影般在你视神经里滤过,是否有活生生的人物形象映现?”君试,果然如吾所言,有些画家以人物形象感人,有些画家徒以图式炫众目也。君遂问:“何以能把人当人来画?”余曰:“人物画乃造型艺术之人学。人物画家当以研究人、认识人、塑造人为本。古贤曰:仁者爱人。画家首先当为仁者。”君曰:“试例举之。”余曰:“中国现代之人物画家,以蒋兆和最知仁者爱人之理。1940年,蒋兆和有肖像画册问世,其序中言:‘惟我之所以崇信者,为天地之中心,万物之生灵,浩然之气,自然之理,光明之真,仁人之爱,热烈之情……人之不幸者,灾黎遍野,亡命流离,老弱无依,贫病交集,嗷嗷待哺的大众,求一衣一食而尚有不得,岂知人间之有天堂与幸福之可求哉!但不知我们为艺术而艺术的同志们,又将作何以感?作何所求?!’蒋兆和有此识见,遂有《卖小吃的老人》《朱门酒肉臭》《卖子图》等作自笔下源源流出,又有集流民形象之《流民图》问世。蒋先生有自家图式,却不仅以图式之独特炫世,其塑造之人物闭目如在眼前也。”君曰:“然。蒋先生之人物画,后人难言超越者即在此,不仅有独特之形象,且有深沉之内美。但其画是否与古法不合?”余曰:“蒋先生不拘守古人衣纹之十八描法,表面看来似无古意。但蒋深明传统之本旨,遂遵悲鸿先生之倡,借西洋画塑形之理法运之于中国画笔墨之中,此正合古人以形写神之理,骨法用笔之法,达于写心之旨。”君闻此无言以答,却嗔怪余护悲鸿之短,责余竟不知谓徐氏摧残中国画为时髦。余笑曰:“此言已转题,容日后续谈。”

- 上一篇: 陈华春:展望现代水墨画

- 下一篇: 林琳 郭晓昊:买书画切忌看名片出手